내 작고 소중한 월급, 이것저것 떼고 나면 더 작고 귀여워지는 내 월급. 월급명세서를 받으면, 뭐 이렇게 미리 떼가는 항목들이 많은지…국민연금부터 건강보험, 장기요양보험, 고용보험부터 각종 세금까지. 해가 바뀌면 연봉도 바뀌지만, 4대 보험 요율과 각종 세금이 바뀌면서, 내 손에 들어오는 실수령액도 달리진다. 2023년, 내 월급명세서는 어떻게 바뀔까? 알아봤다. 내 월급은 소중하니까.

◇ 2023년 최저임금은 9620원…연봉으로 2412만6960원!

2023년 최저임금은 9620원. 2022년 9160원보다 5% 올랐다. 하루 8시간 근무한다고 치면 일급은 7만6960원이다. 주40시간, 월 209시간 근무한다고 하면, 월급은 201만580원, 연봉으로 따지만 2412만 6960원이다

◇ 식대 비과세 금액 20만원으로 오름…그런데 과세, 비과세 뭐야?

연말정산을 할 때나, 급여명세서를 보면 '과세' 항목과 '비과세' 같은 단어를 볼 수 있다. 말 그대로 '과세'는 세금을 내야 하는 것이고, '비과세'는 세금을 내지 않는 것을 말한다. 내 월급에서 '비과세' 항목들을 다 빼고 난 금액에 각종 세금들이 적용된다. 같은 돈을 받아도 비과세 항목 금액이 클수록 실제 내는 세금은 줄어든다는 얘기다.

그렇다고 급여를 다 비과세 항목으로만 채울 순 없다. 그러면 세금을 내는 사람이 없을테니. 비과세 항목에는 금액 제한이 있다. 대표적인 비과세 항목이 '식대', 즉 밥값이다. 이 식대 항목이 10만원(2022년)에서, 20만원(2023년)으로 오른다. 2022년보다 매달 10만원의 비과세 혜택을 더 받을 수 있게 된 것.

tmi! 월급에서 '비과세' 항목은 여러 가지가 있다. 업종과 회사에 따라 다양한데, 대표적인 것들만 뽑아봤다.

-자기차량운전보조금(업무 수행에 근로자의 차량을 이용할 때): 월20만원

-일직료·숙직료(사규에 따라 사회통념상 타당하다고 인정되는 금액)

-본인 학자금, 육아휴직 급여, 자녀보육 수당(6세 이하/월10만원) 직무발명보상금(연 500만원)

-연구보조비·연구활동비(법에 해당되는 연구기관 근로자만 적용): 월20만원

-취재수당·벽지근무수당·지방이전지원금(법에 해당되는 기관 근로자만 적용): 20만원

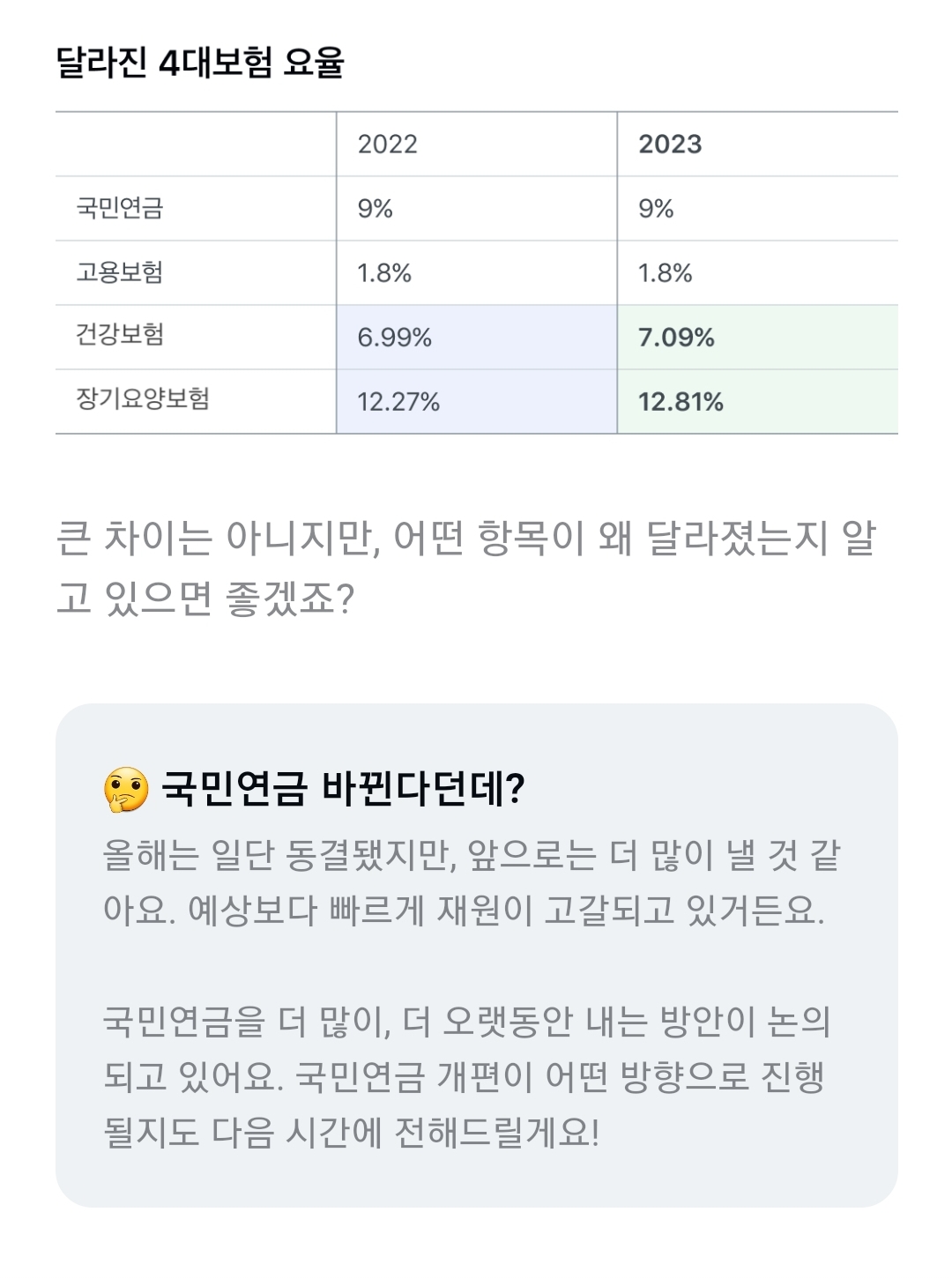

◇ 4대보험은?…건강보험·장기요양보험 올랐다

국민연급은 2022년과 똑같다. 국민연금은 18세 이상부터 60세 미만 국내 거주 국민은 의무적으로 가입해야 하는 항목이다. 회사와 근로자가 반반씩 내는데, 2022년과 마찬가지로 2023년에도 9% 요율이 적용된다. 근로자가 부담하는 몫은 이중 절반. 급여에서 비과세 급여를 뺀 금액에 4.5%를 곱한 것이 근로자가 내는 보험료다.

다만, 기준소득월액(월급)의 하한액과 상한액이 바뀐다. 하한액은 월급 33만원에서 35만원으로, 상한액은 524만원에서 553만원으로 오른다. 국민연금은 돈을 많이 벌거나 적게 벌어도, 기준을 정해두고 그에 따른 금액만 낸다. 예를 들어, 월 1000만원을 벌어도, 상한액인 553만원의 4.5%만 낸다는 얘기. 마찬가지로 월 20만원만 벌어도, 하한액인 35만원의 4.5%를 내게 된다.

2023년 근로자는 월급 중 국민연금으로 1만 5750원에서 24만8850원 사이 금액을 내게 된다.

건강보험은 6.99%(2022년)에서, 7.09%(2023년)로 오른다. 이중 근로자가 부담하는 몫은 절반인 3.545%. 급여에서 비과세 급여를 뺀 뒤 3.545%를 곱한 액수가 건강보험료로 월급에서 나간다.

장기요양보험 역시 12.27%(2022년)에서 12.81%(2023년)으로 0.54%p 오른다. 중요한 것은 장기요양보험은 위에 계산된 건강보험료에 적용된다는 것. 건강보험료에 12.81%를 곱한 금액이 장기요양보험 항목으로 월급에서 나간다.

고용보험은 2022년 7월 1.6%에서 1.8%로 올랐는데, 2023년에도 1.8%가 유지된다. 고용보험은 실업급여, 고용안전, 직업능력개발사업 등을 지원하는 쓰인다. 실업급여 몫으로 정해진 보험료는 근로자와 사업자가 절반씩 부담한다. 근로자는 1.8%의 절반인 0.9%를 부담한다.

tmi! 고용안정, 직업능력개발사업을 위한 보험료는 회사가 낸다. 회사 규모에 따라 내는 비율이 다르다.

4대 보험은 국민연금, 건강보험, 고용보험과 산재보험을 말하는데, 산재보험은 회사가 의무적으로 가입해야 하는 보험이다. 중요한 것은, 그래서 근로자 월급에서 빠져나가지 않는다는 사실!

월급명세서에서 빠지지 않는 항목, 소득세다. 소득세를 정할 때는 이것저것 반영해야 하는 것이 많다. 그런데 이를 매월 계산할 수는 없으니, 일단 월급은 법이 정한 '근로소득 간이세액표'에 따라 원천징수, 즉 미리 떼고 준다. 정확한 금액은 연말정산을 통해 확정한 뒤, 돌려받기도 하고, 더 내기도 한다.

일단 당장 내 월급에서 '삭제'되는 소득세는 얼마나 될까? 이걸 결정해주는 것은 앞서 말했던 '근로소득 간이세액표'다. '근로소득 간이세액표'는 소득과 가족 수, 자녀 수에 따라 납부 금액을 미리 정해둔 것.

그래서 매달 얼마냐고? 홈텍스에서 확인할 수 있다. (☞홈텍스 근로소득 간이세액표 보러 가기)

이걸 알려면 '과세표준'을 먼저 알아야 한다. 과세표준은 '세금을 내는 기준이 되는 금액'을 말한다. '연봉 아니야?' 싶을 수 있는데, (급여, 상여 수당, 기타 소득 등을 모두 합한) 총 소득에서 (근로소득공제율에 따라 정해진) 근로소득공제, 각종 소득공제 금액을 뺀 금액이 '과세 표준'이 된다. 즉, 같은 돈을 벌었어도 소득공제를 얼마나 받는지에 따라 과세표준 구간이 달라진다. 이 구간에 따라 세율, 즉 소득에 적용되는 세금 비율은 6%에서 45%까지 다르게 적용된다.

2023년, 이 과세표준 구간이 바뀐다. 2022년까지는 1200만원 이하면 6% 세율이 적용됐는데, 2023년부터는 1400만원 이하까지 6%가 적용된다. 1400만원 초과~5000만원 이하는 15%, 5000만원 초과~8800만원 이하는 24%가 적용된다.

'나는 이것보다 많이 버는데, 하위 구간만 바뀌어 나와는 상관없는 것 아니야!' 싶을 수 있는데, 돈을 많이 버는 사람도 세금이 줄어든다. 세율은 구간별로 다르게 적용되기 때문. 예를 들어, 근로 소득이 7800만원이라고 하면, 1400만원까지 6% 세금을 적용하고 1400만원~5000만원 이하까지는 15%를 적용한 뒤, 5000만원을 넘는 금액에만 24%가 적용되는 식이다. 연봉 7800만원이라면 54만원 정도 세금이 줄어드는 효과가 있다고.

바뀌는 것이 또 있다. '근로소득세액 공제' 한도가 바뀐다. '근로소득세액 공제'는 산출 세액에서 직접 세금을 일부 깎아주는 제도다. 연봉에서 소득공제 받은 금액이 과세표준이 되고, 구간에 따른 세율을 적용해 계산된 세금(산출세액)에서, 다양한 조건에 따라 세액을 빼주는 것.

산출세액이 130만원 이하이면, 55%를 깎아준다. 130만원을 넘기면 130만원에 해당하는 71만5000원에 130만원을 넘긴 금액의 30%를 더해서 깎아준다.

여기에 자녀 수, 연금계좌에 넣은 돈, 의료비나 교육비 등 다양한 조건에 따라 공제액이 달라진다. 그렇다고 한없이 깎아주는 것은 아니고 한도가 있다. 2023년에는 이 한도가 바뀌었다.

깎아주는 금액은, 소득 수준에 따라 다르다. 총급여가 3300만원 이하면 74만원까지 깎아준다. 3300만~7000만원 이하는 66만~74만원 사이 한도가 정해진다. 2022년까지는 7000만원을 넘기면 50~66만원으로 적용됐는데, 2023년에는 구간이 세분화 된 것. 7000만~1억2000만원 이하는 동일하게 50~66만원 한도가 적용되지만, 1억2000만원을 넘기면 20~50만원 사이에서 한도액이 정해진다.

'부자 이야기' 카테고리의 다른 글

| 개인회생 신청시 소요시간과 월소득, 생계비와 변제금 알아보자 (0) | 2023.02.16 |

|---|---|

| 국민연금 추후납부에 대해 알아보자 (0) | 2023.02.15 |

| 개인회생 나혼자 할수 있습니다. (0) | 2023.02.10 |

| 개인회생에 대해 알아보자 (0) | 2023.01.31 |

| 13월의 월급 연말정산을 알아보자 (1) | 2022.12.05 |